Esta tendencia, este "gusto" mejor dicho, se comienza a consolidar en la década de 1960. Hasta entonces, toda violencia visualmente explícita tendía hacía la elipsis, hacia el montaje violentador, buscando antes insinuar que mostrar, bien que como forma sutil de aproximación a lo violento. De este modo, la violencia se reconocía como reflexión ética; una violencia justificada que, finalmente, buscaba el efecto contrario insinuando lo opuesto a lo visto. Así y como ejemplo, pese a algunas de sus imágenes, no podríamos tachar de violento en sí mismo a un filme como El acorazado Potemkin, especialmente por tres razones, a saber: 1) la violencia no es el fin mismo del discurso; 2) es el propio montaje el que violenta las imágenes, en el fondo una representación hacia lo abstracto; y 3) el director logra mantenerse ambiguo en la postura ético-fílmica con la que asume esa violencia: pese a estar ante un filme “oficial”, su postura crítica le impide caer en el artefacto tendencioso, es decir, la violencia no ilustra una idea, justamente la niega (este caso bien podría extenderse a la obra sinfónica “oficial” de un compositor como Shostakovich en sus mejores horas, como la Sinfonía nº 7, esa marcha interminable hacia la nada).

En Hollywood, empero, se asumió la violencia visual en tanto forma de espectáculo en sí mismo. Howard Hawks, genio impar, representa el paradigma de esta concepción, pero asumiendo una postura ambigua y cerebral como pocas. Cual moralista desengañado, huye del superficial manejo de las convenciones. A diferencia de, por ejemplo, un director sin estilo, un Mark Robson (no por ello desdeñable, simplemente carente de un punto de vista propio), que siempre tenderá a una violencia frontal, Hawks reducirá la espectacularidad a la planificación, apuntando con la iluminación determinados estados anímicos, omitiendo pues cualquier recurso fácil; el ejemplo sin parangón a este respecto es Scarface, el terror del hampa. En esta misma postura moral se situarían cineastas como Jacques Tourneur o Raoul Walsh, autor éste último de esa obra maestra de la violencia contenida que es El último refugio, cuyo cierre en la montaña mortuoria, de una sutileza y matización incomparables, únicamente se explican a través del genio que estaba detrás.

Más allá de géneros -algo a todas luces indiferente-, la violencia en la imagen acostumbra estar presente en filmes de trayecto, de recorrido hacia un objeto / objetivo bien definido, ya sea el oro, una venganza o una idea elevada. En El tesoro de Sierra Madre se nos cuenta una historia prototípica que será repetida hasta la saciedad: la de la degradación del individuo en su absurdo propósito. Más que un filme de Huston, es éste un filme sobre la (natural) maldad humana, tema universal también presente, y con mucha mayor fortuna, en una filmografía como la de Fritz Lang. Mas habrá que esperar a dos cineastas decisivos en el tratamiento de la violencia frontal, de tan distinto signo como similares inquietudes: Samuel Fuller y Sam Peckinpah.

Fuller inició su carrera con Balas vengadoras, espléndido filme que sintetiza muy bien sus características recurrentes, sus comunes inquietudes: la violencia como catalizador de un estado anímico contrariado, sublimado por la indisposición del individuo para asumirla honestamente, en cuanto ya aplicada (el asesinato por la espalda de Jesse James, en este caso), tortura psicológicamente a éste, antes víctima de su inconsciencia que verdugo cerebral fiel a una idea, la Idea. Los personajes de Fuller son seres inseguros de sus actos que actúan antes de pensar dos veces aquello que los hará fracasar. La poderosa reflexión final de un filme como Corredor sin retorno vendría a resumir este ideario: el precio de la ambición arrojará a su protagonista al abismo de la alienación mental.

Sam Peckinpah, por contra, reivindica la violencia por la violencia, en sí misma (entiéndase como respuesta y no como mero artefacto gratuito), incluso la realza por medio de recursos de aproximación al hecho bien conocidos (ralentíes, zooms, etc.) puramente funcionales con todo su peligroso exhibicionismo, pero dotándolos de una coherencia que no invalida la propuesta (no una propuesta, como se repite una y otra vez, políticamente correcta, simplemente ética en cuanto el individuo desciende a las simas de la animalidad y afronta lo que está por llegar como tal: prima, así, la supervivencia). Su cine está salpicado de tiempos propiamente muertos, casi de esparcimiento antes del recalentamiento y, de este modo, antes del durante, de la violencia como fin mismo -y el fin mismo como respuesta a esa violencia desencadenante-. Grupo salvaje es un perfecto ejemplo al respecto, como también Perros de paja. Personajes corrompidos, con unos códigos éticos contradictorios, en un ambiente de asfixia y represión, traslucen a la perfección la idea que del ser humano tiene Peckinpah: el mundo es tan sumamente horrible que la única forma de sobrevivir a él es por medio de la violencia más descabellada y efectista. Idea y resultados acostumbran ser coherentes en su cine, sobre todo hasta Pat Garrett y Billy el Niño y ¡Quiero la cabeza de Alfredo García!, sus trabajos más maduros.

No es pues extraño que sendos cineastas iniciasen su degradación cinematográfica tras alcanzar sus puntos más altos, esto es, durante la década de los 70, cuando la televisión ya había masacrado por entero al llamado cine de acción. Fuller, con un filme como Muerte de un pichón. Peckinpah, con Los aristócratas del crimen, majadera y coyuntural banalización de su cine previo. La asepsia creativa, el incongruente trazado argumental, así como defectos de puesta en escena escorados hacia tópicos televisivos manifiestan lo inevitable: ni Fuller ni Peckinpah supieron sobrevivir a su estilo plenamente definido, violentamente cinematográfico. Tantas eran las imitaciones de su cine que ellos mismos acabaron por desorientarse. Claro que estos filmes saben a viejo en comparación con el abominable Tiburón de Spielberg, cuya forma directamente televisiva de asumir la realización (planos breves y más planos breves sin ilación ni vertebración) contrasta con la concepción de los anteriores, más nítida y meditada. Y a los planos breves, añadir efectismos sonoros, interpretaciones sin un ápice de humanidad, incongruencias narrativas y un pretendido virtuosismo técnico que terminan por rematar la operación, de una astucia comercial muy evidente, sí.

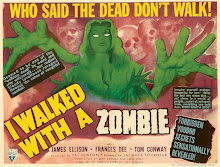

Buen receptáculo encontró la violencia por la violencia en el cine fantástico y de terror. Terence Fisher y Roger Corman no eran sino estulticias para el nuevo público. El dominio de la violencia (entiéndase como abstracción) en éstos, por recatada (nada más engañoso), carecía de atractivos para unos consumidores ávidos de morbosidad fácil. La aparición de un cineasta como George A. Romero fue decisiva para la consolidación de la más mezquina y fácil violencia jamás vista hasta entonces. Un filme tan primitivo de factura (aunque no del todo desdeñable) como La noche de los muertos vivientes fue determinante para la consolidación / imitación de una en apariencia nueva forma de plantear en imágenes la violencia.

El enorme influjo que sobre la industria cinematográfica tenía y de hecho tiene el poder político se aprecia atendiendo al motor generador de dicha violencia. Con la violencia por la violencia, pues, una nueva forma de imágenes de claro signo fascista asoló / sigue asolando las pantallas del cine de Hollywood. Tan abundantes en número como en público, este tipo de productos supone un obvio refrito de todo lo anterior, pero de una bajeza estética / intelectual a la altura de los tiempos -en cuanto aceptación y demanda-: la degradación del cine llega aquí a su punto más bajo. Apuntemos sólo algunos de los títulos más significativos por populares atendiendo a su involución cronológica: La jungla humana, El justiciero de la ciudad, Mad Max, Acorralado, Terminator, Arma letal, Jungla de cristal, Salvar al soldado Ryan, etcétera. Tras toda esta mediocridad devenida basura cinematográfica, sobre todo los cuatro últimos títulos, se ocultan, en efecto, una serie de fines además de económicos de carácter degradante para con el propio espectador, en cuanto forma de distorsionar la evidente mediocridad que lo rodea. Consecuencia de estas producciones bien podría ser el tendencioso, y pésimo documental, Bowling for Columbine. Mas para concretizar sobre lo especulado sería preciso entrar en el cerebro de cada espectador, para así saber a qué atenerse; mero apunte.

© José Antonio Bielsa Arbiol - 2005