título capital de David Wark Griffith.

No es nuestro objetivo realizar aquí ninguna clase de introducción, ya histórica, ya técnica, al y del cine mudo, dado que sobre esto mucho se ha escrito. Nos centraremos en cambio no en la irrupción de este medio sino en la propia inconsciencia artística que sobre él tenían sus primeros manipuladores, algo inevitable en la infancia de toda manifestación artística, con todo. Escribir hoy sobre Edison (cuya innovación sonora deja bien claro que el cine nació sonoro) o los hermanos Lumière (los únicos que han trascendido), entre otros, resulta inevitable al querer comprender lo que entonces ellos mismos no pudieron comprender más allá de su primitivismo de puesta en escena. La concepción artística de un medio, ya en sus orígenes, resulta siempre ridícula, y de este modo forzosamente desdeñable, puesto que las cabezas que en un principio lo utilizaron se veían violentamente condicionadas por los medios de representación entonces característicos, empezando por el teatro, quizá lastre / característica básica del cine de Méliès, el primer artista consciente de lo que era el cine como espectáculo. Nada nuevo, pues. Películas sin apenas argumento, a base de largos planos fijos, sin otra cualidad que la de la monotonía, rota únicamente por la innovación técnica misma de ver en imágenes “reales” algo ilusorio. Puede comprenderse el impacto social de este medio como también puede comprenderse la torpeza y falta de ideas que los primeros profesionales pusieron en él. Resulta inquietante, empero, que tuviera que ser precisamente en su momento de germinación, así en sus primeros veinte años de existencia, y de la mano de cineastas pioneros como Chomón, Eisenstein, Ford y Griffith, para que estos asentaran las bases cinematográficas definitivas, bases que, precisamente por definitivas, algo que ni ellos mismos debían creer, en modo alguno serían modificadas, en esencia, desde entonces hasta nuestros días. Es decir, el cine nació como mera curiosidad de feria, como algo nada intelectual ni artístico, y debió superar la propia mediocridad que lo trajo al mundo para consolidarse como forma de expresión mayor. Esto refuta una vez más que en el cine, como ya advirtió Bresson, “no existe la técnica”, no puede existir, simplemente la intuición pictórica, esto es, lo que cohesiona una imagen llenándola de expresividad. Aquí se ratifica la gran dificultad del llamado cine mudo (que obviamente no lo es, acompañado al piano, etc.), que es el cine en su concepción puramente cinematográfica, un cine sin palabras (y si se quiere hasta sin sonidos ni música), obviamente exceptuando el contenido de los rótulos, destinado a explicar el mundo a través de los sentidos, eso sí, durante todo visionado exento de análisis. El auténtico cine mudo es, valga el ejemplo, hijo de la música y sobrino de la poesía, y únicamente los primerísimos maestros del cine mudo, es decir Dreyer, Eisentein, Ford, Gance, Griffith, Keaton, Lang, L´Herbier, Murnau, Pabst y Sjöström, sobre todo, han sabido superar ese límite que distingue la obra maestra absoluta del producto cinematográfico convencional destinado a un fin económico. A este rigor cinematográfico, pleno, es llamativo contrastar el gran número de títulos filmados sin conciencia de estilo desde el mismo nacimiento del cine. En estos metros de celuloide inútil comienza la aniquilación misma del cine como futuro arte cinematográfico. Por eso, el llamado cine mudo resulta al idealista más brillante y prometedor que el sonoro: en su silencio está la auténtica expresión de su código. Una apariencia, pues.

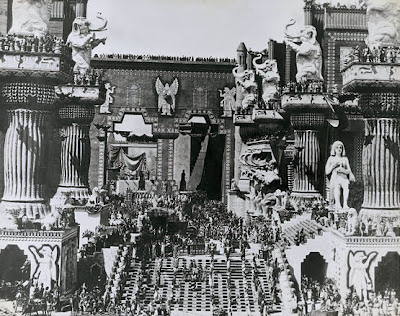

Ese número relativamente minúsculo de títulos esenciales, las llamadas obras de referencia que nos han llegado, nada tienen que ver con el grueso fílmico del momento en que se filmaron. La ingente producción de mediocridades ha estado siempre vigente. Tantas son hoy, no menos fueron entonces. De la filmografía de un cineasta indiscutidamente mayor como Griffith, con unos cinco centenares de títulos (réstense pues los títulos desaparecidos), apenas sobrevivirán en el recuerdo del cinéfilo y del historiador unos diez títulos visionados. En el tiempo de las ideas es más fácil apreciar Intolerancia que El nacimiento de una nación, pero desde lo puramente cinematográfico, el estilo por entonces inimitable por nuevo de su autor, las dos son formalmente magistrales. Pero Griffith, padre del lenguaje cinematográfico, pese a su académica genialidad, desengañémonos, no fue un cineasta como Murnau, el genio indiscutible del cine mudo, cuyo talento, obviamente superior al del estadounidense en tanto instrumento poético de expresión, arrancaba de algo tan opuesto como es el arte como espectáculo último y no como espectáculo de masas para las masas. El empeño de Intolerancia estaba, en definitiva, destinado a satisfacer al público que había aplaudo El nacimiento de una nación, pero Griffith confundió idea con estilo, y un filme tan opuesto en ideas a El nacimiento... como es Intolerancia, pese a sus paralelismos estilísticos, bien poco podía gustar a esa masa que había aplaudido El nacimiento de una nación. Recuerda Camus en su ensayo El mito de Sísifo que “a partir del instante en que el pensamiento prevaleció sobre el estilo, las multitudes invadieron la novela”, aquí el cine. La sofisticación, en efecto, mató a Griffith, y en Intolerancia alcanzó su punto más alto, de estilo (para con él) y de incomprensión (para con los otros). Después de aquí únicamente podía descender, degradarse, extinguirse. Toda incomprensión acaba matando, más todavía si nos encontramos ante un arte caro como es el cine. El estilista se vio replegado por el factor económico. Ahora bien, Murnau, muy al contrario, sabía que el público era determinante, pero ponía por encima de él su idea, y con ella, que era indisoluble de su estilo, planteó y resolvió una serie de interrogantes ético-estilísticos que cuajaban perfectamente con él y en sus filmes, así en los más sobresalientes, caso de El último o Amanecer, obras de cuyo tratamiento plástico depende la respuesta emocional del espectador. Griffith procuró salir adelante con un cine mayúsculo, desde lo más superficial, entiéndase en ampulosidad escénica y derroche de medios, pero fracasó allí donde Murnau supo mantenerse firme. Ni las últimas empresas más ambiciosas del americano, como Las dos huerfanitas o América, con todas sus pretensiones de comercialidad aparentes, supieron adaptarse a los tiempos, es decir, al autor (a sí mismo), lo que no es contradictorio: el autor es fiel a su estilo, pero no hace nada por superar esa forma, es decir, no la estiliza / repite buscando un sistema cerrado. Griffith, en su inconsciente acomodo intelectual, se estaba traicionando a sí mismo al hacer un cine viejo, ya visto, y aunque era fiel a su estilo, su idea del arte cinematográfico había sido por otros copiada y, lo que es peor, aniquilada por los intereses económicos, algo que Murnau no llegó a conocer (ignoremos su prematura muerte y contemplémoslo como autor de obra cerrada), pese a fracasos crítico-comerciales como el de Fausto, su mayor logro cinematográfico después de Tabú y de Amanecer. Murnau, muy al contrario, reafirmó su estilo tras el fracaso. Amanecer, ya en Hollywood, es la prueba, la del genio que llega al nuevo mundo y matiza su concepción para hacer otra posible concepción que, de puro novedosa, resulta ser hasta ejemplar y, realmente, no es más que el redondeo de todas sus anteriores experiencias. He aquí, pues, una diferencia determinante, la del cine estadounidense versus el cine europeo, mentalmente tan opuestos, acaso. Buscar diferencias de estilo entre ambos cines sería absurdo, pues todo debe limitarse al autor y su sistema, pero en lo económico, es decir en lo que condiciona al producto, no tenemos más que percibir la finalidad misma con la que los filmes son tomados como formas coyunturales de explotación comercial. El filme histórico-idealista de Griffith versus el romántico-humanista de Murnau. Los muchos rótulos del primero versus la progresiva reducción de rótulos del segundo, la pura imagen en definitiva alcanzada en Amanecer. El espectáculo de masas versus el espectáculo en sí mismo, el poema de uno para uno, el producto que no es, y sí la esencia de las cosas reducida a una película que es algo más que una película, lo espiritual en imágenes. Aquí se separan dos autores, dos formas de entender el arte cinematográfico. Griffith fue un genio de la forma que revolucionó el lenguaje cinematográfico y todo lo que ello conllevaba. Murnau fue el genio impar del expresionismo que penetró el alma del celuloide, tocando así lo más íntimo del ser de cada espectador, convirtiendo desde el mismísimo instante de la filmación el espectáculo cinematográfico en Arte. Más que técnica, el cine debe ser fruición espiritual, antes, durante y después de su creación.

Idea y estilo, o si se quiere, aunque con profundidad lleve a equívoco, argumento y forma. Toda idea sugiere y modela un argumento. Todo estilo está movido por una forma, pero la forma, ante todo, no hace el estilo, únicamente lo impulsa. Es precisamente en el cine mudo donde las bases estéticas del arte cinematográfico alcanzan su máximo esplendor. Aquí, por tanto, debemos centrar nuestra atención. Bastará un ejemplo: el de la espléndida manzana que recién cogida del árbol aguarda en su interior la desagradable sorpresa del gusano, anticipando así la futura podredumbre. No basta con saber comer, es preciso fijar un sistema de degustación previo al acto de comer, es decir, no basta con visionar una de las llamadas obras maestras para desmontarla brutalmente buscándole así sus imperfecciones. Lo importante es saber buscar ese quid, eso que por imposible de superar, en tanto perfecto, subjetivamente perfecto, siempre se tiende a superar y, no obstante, fracasa en la nueva traslación. Ni los genios aciertan. Compárese a todo esto la nueva y fracasada versión que Werner Herzog propuso del Nosferatu de Murnau. Las variaciones son considerables, desde las más obvias (la nueva emulsión en color) hasta las menos perceptibles (esa irritante dilatación del tiempo que alarga en demasía el filme sin haber aportado algo realmente nuevo frente al filme de Murnau), pero Herzog, consciente de la imposibilidad de superar a Murnau, opta por readaptar el filme y no la novela, fracasando precisamente en aquello en lo que Murnau salía triunfante: el espíritu de la obra literaria. El estilo de Herzog, entre el delirio subconsciente del individuo y la contemplación alegórica de la naturaleza, opta aquí por una iluminación a la manera expresionista, mas decepcionando en el empleo del color, que aunque unificado es incapaz de resistir la comparación con el blanco y negro de Murnau, de una violencia indescriptible. En pocas palabras y reiterando lo más superficial: el expresionismo únicamente puede funcionar con una emulsión en blanco y negro. Esto ya es convención, y quizá esté de más decirlo, pero un neoexpresionismo en el cine sería inconcebible, en tanto en cuanto la iluminación está muerta, es otra cosa. Una iluminación expresionista es una iluminación efectista, atroz, de contrastes imposibles, exclusivamente en blanco y negro pues, y no basta con ser un maestro del color para reinterpretar a Murnau fallando en la esencia del blanco y negro. La dispersión del color, por muy cuidado que éste esté, siempre frustra la esperanza de abstracción alcanzada con el blanco y negro. A partir de aquí, Herzog intento ser fiel a sí mismo y a la estética de Murnau, pero no pudo esquivar la lacra de partir con una base equivocada. No por nada, el Nosferatu de Murnau y el Drácula de Fisher, las dos obras maestras que adaptaban la novela de Stoker antes mencionadas, son filmes de muy distinto signo, de una oposición conceptual y estilística aplastante. Fisher, consciente de la novedad de su filme con respecto al de Murnau, potencia precisamente el color, mas sin caer en la dispersión. Su filme es un estallido del color. Tras ese arranque tendente hacia el blanco y negro... la cámara llega hasta el sepulcro, y bastará únicamente percibir el nombre del conde inscrito en una lápida, para acto seguido distinguir violentamente esas gotas de sangre que mientras caen cubren su nombre: no un efectismo visual, una anticipación ético-estilística de lo que está por llegar. Plantear el color a la manera del blanco y negro acarrea una contradicción que por superficial y altamente especulativa se tiende a obviar: lo irreconciliable entre lo limitado y lo ilimitado. Un maestro del color a la manera del blanco y negro como Bresson sabía a qué se enfrentaba en sus filmes, y en Lancelot du lac supo hacer diana.

Si algo caracteriza al cine mudo, destacándolo por encima del sonoro, es el trabajo de puesta en escena confeccionado por el director. Aparte del control de esos apuntes secundarios (dirección artística, vestuario, etcétera) y de la dirección de actores / modelos, así como la ya referida iluminación, es preciso matizar el aspecto fundamental que imprima al cine mudo una aura peculiar y fascinante (en todo trabajo sólido, por descontado): los tiempos muertos. Los tiempos muertos se explicitan sobre todo, luego se hacen obvios, en el cine sonoro, y cineastas como Antonioni o Tarkovski, conscientes del poder de introspección de éstos, recurren habitualmente a ellos en los momentos de mayor tensión dramática. Pero un tiempo muerto no es sólo el plano de un actor en la quietud de una pose meditativa. El tiempo muerto, emparejado habitual, y erróneamente, al silencio, es una cuestión de matiz que puede pasar imperceptible a la vista pero que, de manera inconsciente, afecta al espectador, obligándole a volver a ese tiempo, que será fundamental para aprehender el filme. Convención habitual es, en todo filme de escenas espectaculares y demás, plantar entre tiempos de gran dinamismo un tiempo muerto que sirva, digamos, de descanso. Esto ya es lugar común. En La nueva Babilonia, por ejemplo, se logra un brillante tiempo muerto filmando con una gran inclinación de cámara la llegada, casi la “caída”, de la locomotora sobre su destino, captando a la perfección toda la violencia destructora y aplastante de la misma, dejando así que la quietud prolongada de la cámara contradiga su pose al mostrar el trabajo mecánico de una máquina, hasta devenir reposada e incluso poética toda esa violencia. Sin caer en lo evidente, dejando un poso de ambigüedad aparente, nada de lo aquí descrito es fácil: basta visionarlo y dejarse atrapar por la inefable sensación de estar estancados entre dos instantes, ese antes y ese después que llevan a reflexionar sobre lo visto. Alcanzar un tiempo muerto perfecto está únicamente en manos de maestros: no basta con detener el tiempo, es preciso hacerlo avanzar en un estado como de letargo momentáneo, entiéndase así, alargando ese momento desde dentro. Paradigma de este fin es el filme de Antonioni El desierto rojo, todo en él, en sí mismo, es un tiempo muerto. ¿Qué logros habría alcanzado Antonioni de haber creado, fiel a su estilo, su obra en los años del cine mudo?

Idea y estilo, más que nunca, terminan por ser una única cuestión: basta saber compactarlas en armonía, y ese esfuerzo tanto espiritual como intelectual, intuitivo en última instancia, no está dado por escrito en ningún manual. Sólo en la precisión y coherencia de una obra cinematográfica cerrada alcanza todo su sentido ético.

© José Antonio Bielsa - 2005

No hay comentarios:

Publicar un comentario